広島県東広島市西条にある「賀茂鶴酒造」さんをまたまた訪れて参りました!

前回訪れたのは3年前のちょうど夏・・・

もちろん酒造りの行われていないシーズンでしたので、今回の目的こそ「酒造り体験」です٩( ”ω” )و

前回の酒蔵見学の様子はこちら

研修に訪れたのは雪の日の西条。

この地域には7軒の酒蔵が集まり、駅前の白壁やなまこ壁、赤レンガの煙突が織りなす風景はまるで絵画のよう… その美しさとこれから行なう研修に思わず心が躍ります。

なんていったって、西条は、兵庫県・灘、京都府・伏見に並ぶ「日本三大酒どころ」として知られる地域ですから。

ユネスコ無形文化遺産にも登録された「伝統的酒造り」

「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録されたことで、土日祝日には、より多くの外国の方が訪れるようになったそうです。

日本酒造りは、実はとても科学的で、複雑な技術を要します。

今回体験させていただいたのは、ほんの一部です。

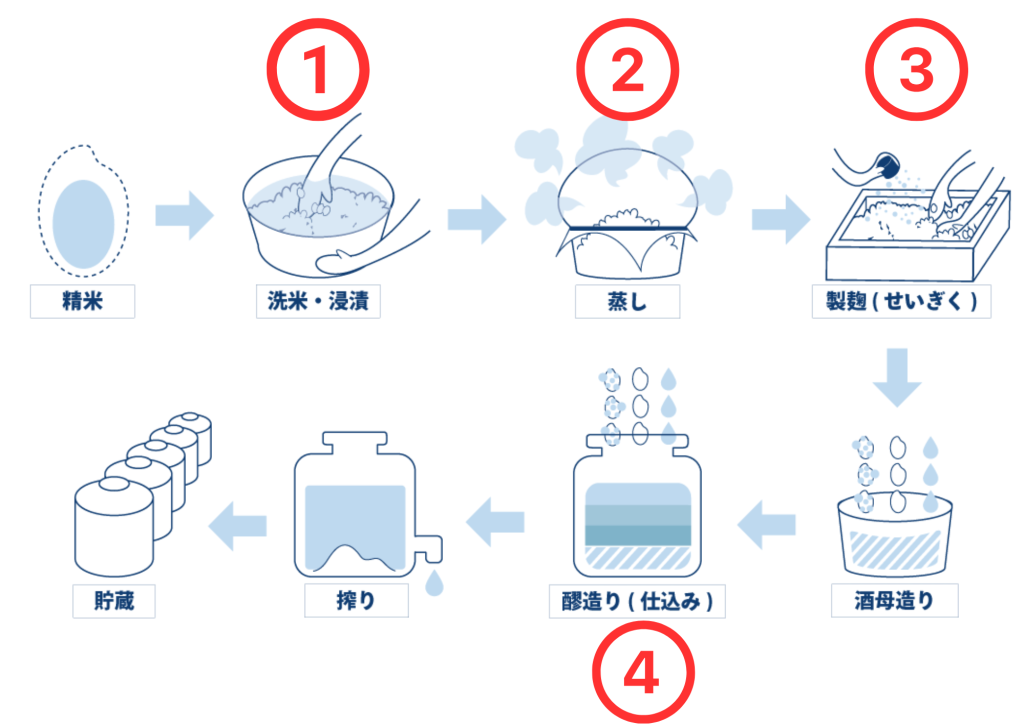

下図の赤文字①~④を体験させていただいたとお伝えするとイメージしやすいでしょうか。

① ~ ② 洗米から蒸しまでの緊張感と感動

時刻は朝8時、研修スタートです。

※実際の体験順とは異なっており、酒造りの工程をイメージしやすいよう編集しておりますm(__)m

まずは、お米を洗って、必要な水分を米に吸収させる、浸漬(しんせき)という工程です。

浸漬作業は秒単位の戦いで、緊張感の中で全力を尽くしました!

こちらは蒸しの様子です。

白い布の下にみえるのが、甑(こしき)と呼ばれる大きな釜です。

白い蒸気が勢いよく舞い上がります。

蒸し上がる直前の期待感やその瞬間の迫力には、心が震えるほどの感動を覚えました。

③ 麹づくりに触れる

続いて、製麹(せいぎく)。

重要な工程の一つで、米に麹菌を繁殖させて「米麹」を作ります。

製麴は言わば日本酒造りの「心臓部」ともいえる工程なのです。

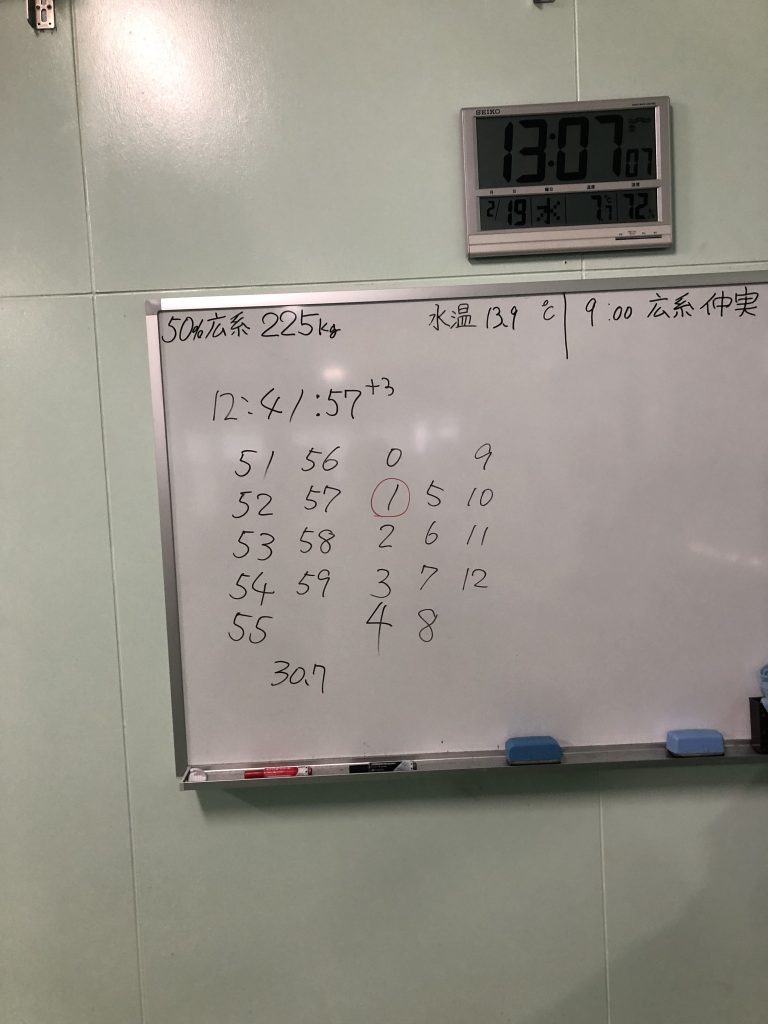

米の温度が35~37度になると「仲仕事(なかしごと)」と呼ばれる工程に入ります。

麹菌の繁殖で固まり始めた米をほぐし、麹蓋の中に均一な厚みになるように広げます。

「仕舞仕事(しまいしごと)」は38~40度と実際に温度が少し上がっていることも肌で感じることが出来ました。

温度管理が徹底される中、素早く混ぜ合わせて「うね」を作る作業では、手にしっとりとした感触を覚え、麹の温度を直接感じられました。

麹室から出された麹は、涼しい場所で広げられ、冷ましていきます。

この工程を「枯らし」と呼びます。

④ 三段仕込みにおける混ぜ合わせの技

酒母に「麹」「蒸米」「水」を加えて発酵させ、「醪(もろみ)」を造る工程が「仕込み」です。

雑菌の繁殖を抑えるため、酵母の様子を見ながら数回に分けて、ゆっくりと発酵させることが重要です。

3回に分けて発酵させる仕込み方が一般的なので、「三段仕込み」と呼びます。

この混ぜ合わせ作業を体験。

発酵が進むタンクからは「生きた酒」の力強さを肌で感じ、芳醇な香りに包まれました。

文化継承への想い

今回の研修を通じて、伝統的酒造りの工程の一つ一つが日本酒のおいしさを生み出していることを体感することができました。

この貴重な体験を基に、日本の「酒造り文化」がこれからも継承されるよう、わたし自身にできることを考え、行動していきたいと思います。

賀茂鶴酒造の皆さま、この度は素晴らしい機会をありがとうございました!

研修の日は、偶然にも地元ローカルテレビの取材も行われていました♪

その様子もぜひご覧ください。

チャンカワイさん

優しかったです(^^♪

3分40秒頃少し映っています( ´∀` )

▼Youtube動画

【おいしい!広島ストーリーズ極み】

広島の酒×瀬戸内さかなのコラボレーション『チャンカワイさん出演』

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

飲食は明日への活力

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━